Liebe Freunde,

Time is flying! Die ewige Ausrede ist so gut, wie sie wahr ist; dennoch war der riesige Abstand zu meinem letzten Post nicht geplant. Das Erscheinen der „Uhrmacherin“ war ein wunderbarer Meilenstein für mich und hat mich rund um die Uhr (sic!) beschäftigt; zumindest kam es mir so vor. Jetzt ist es aber an der Zeit, wieder zu berichten, was alles läuft. In diesem Sinne und wie es sich für eine Geschichts-Enthusiastin gehört: ein Blick zurück.

„Die Uhrmacherin“ auf dem Schweizer Taschenbuch-Gipfel

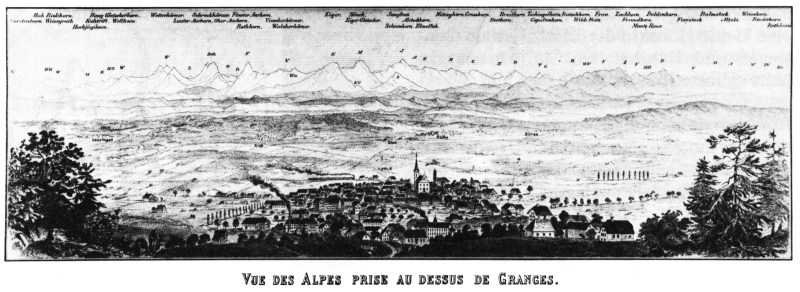

Rund um das Erscheinen der Story um Sarah Siegwart habe ich unheimlich viel Schönes erlebt: Die Vernissage im Kulturhistorischen Museum, die viele Freunde und Bekannte angelockt hat; wunderbar mitgestaltet von einem Trio des Stadtorchesters; eine Kurzlesung am Weihnachtsapéro der Titoni AG, die mich so grosszügig unterstützt hat. Dann im neuen Jahr eine Signierstunde bei Bücher Lüthy in Grenchen, die ich mit einem grossen Lächeln auf den Lippen, einem tollen Jahreskatalog und einem herzigen Mitbringsel verliess, das jetzt auf meinem Bücherregal steht (siehe Beitragsbild). Und natürlich ganz ehrlich „not least“: Die unbändige Freude, die mich packte, als die „Uhrmacherin“ in der ersten Jahreswoche 2022 Platz 1 der Schweizerischen Taschenbuch-Bestsellerliste erklomm; ein unbeschreibliches Gefühl, dem ich mit einem wilden Tanz durch mein Schreibzimmer Ausdruck verleihen musste (dieses Video bleibt unter Verschluss…!) Den gloriosen Rang hat das Buch immerhin zwei Wochen gehalten und ist auch diese Woche noch in den Top Ten zu finden. Eine fast gleich grosse Freude empfand ich heute morgen, als ich die Rezension der schweizweit bekannten Bücher-Enthusiastin Manuela Hoffstätter auf ihrem Blog Lesefieber.ch las. Und nicht zu vergessen: die vielen Mails und Karten von Menschen, die das Buch gelesen und genossen haben und ihre Freude mit mir geteilt haben: Die vor Jahrzehnten nach Australien ausgewanderte Grenchnerin; der promovierte Historiker aus Dulliken, eine Schulkollegin, die jetzt in Zürich lebt, und viele hier ansässige Grenchner. Ein Wort an die analogen Verfasser: Eine Antwort kommt! Ich bin das Kartenschreiben nicht mehr so gewohnt…!

Nach diesem Abriss zum Ausblick. Was wartet auf Euch, wo bin ich dran? Einerseits geht es weiter mit der Uhrensaga; andererseits bereite ich Lesungen vor, was für mich ja auch Neuland ist. Aber erst einmal etwas zur Zukunft von Sarah:

Band 2 geht ins Feinlektorat, Band 3 in die Plotfabrik

In den vergangenen Wochen habe ich intensiv an Band 2 gearbeitet, der so bald wie möglich druckreif sein soll. Gerade bin ich noch an letzten Korrekturen, bevor das Buch ins Feinlektorat geht. Gleichzeitig habe ich mit dem Plotten von Band 3 begonnen. Die Ideen sprudeln gar nicht mal übel; allerdings habe ich einen etwas blutrünstigen Zug in mir entdeckt, der mir doch etwas Sorge bereitet. Aber solange man das alles nur auf Papier auslebt, geht’s ja noch.

Wo man mich hören kann

Wie erwähnt: Neben der Arbeit im stillen Kämmerlein, die ganz in meiner Komfortzone liegt, beinhaltet das Autorendasein bekanntlich auch, sich ab und zu der interessierten Öffentlichkeit zu stellen. Das will ich auch tun, und natürlich würde es mich WÄUZ freuen (ich glaube, das Wort muss Sarah in Band 2 mal sagen; wobei sie es wohl eher mit „rüdig“ hätte…), wenn Ihr Euch auch an den einen oder anderen Anlass verirrt. Wer noch ein Buch signieren lassen möchte und in der Nähe wohnt: Am 18. März vom 11.00-13.00 bin ich noch einmal bei Bücher Lüthy in Grenchen zu Gast. Grenchnern und in der Nähe seienden empfehle ich wärmstens die Vorstellung des Kleintheaters vom 19. März, an der ich unter dem Titel „Es isch Zyt“ ein Programm mit dem Künstler Ferruccio Cainero präsentiere. Die Uhren und das Mysterium der Zeit stehen ganz im Zentrum; ich freue mich sehr darauf! Wer das verpasst, kann am 8. April nach Selzach kommen, wo ich eine Doppellesung mit dem Autor Kaspar Wolfensberger haben werde. Am 15. Mai lese ich zweimal im Uhrenmuseum Welschenrohr anlässlich des Kulturtags Gäu, und am 21. Mai halte ich ein Referat anlässlich des Aglow-Brunchs in Frick. Letzteres ist allerdings thematisch etwas anders gelagert…:-) Und weil ich dann alles Geplante abgedeckt habe, noch dies: Am 22. September lese ich in der Schul- und Gemeindebibliothek Rothrist. Alle Details zu den einzelnen Veranstaltungen findet ihr auf meiner Terminseite. Und: Wenn Ihr möchtet, dass ich bei Euch in der Nähe lese, dann schickt mir doch eine Nachricht. Vielleicht kann ich etwas auf die Beine stellen.

…und ein Wort zum Passionsbeginn

Meine Infos sind aufgebraucht, und nun drängt sich – sicher geht es Euch ähnlich – wieder die weltpolitische Lage in den Vordergrund. Fast wird mir etwas unwohl dabei, in diesen Zeiten etwas so Profanes zu teilen. Aber gleichzeitig denke ich daran, dass Geschichten den Menschen immer wieder Kraft verliehen haben; manchmal in Form einer genüsslichen Flucht aus dem Alltag, manchmal aber auch als Lautsprecher, der die Ungerechtigkeiten der Zeit an den Pranger gestellt hat.

Mein Buch zählt eher zur ersten Kategorie, aber auch Sarah Siegwart ist auf ihrem Weg mit fremdem und persönlichem Leid konfrontiert und stellt sich die uralte Frage, warum so etwas passiert und wo Gott, wenn man denn an ihn glaubt, darin genau sein soll. Ich werde Euch nicht mit meinen ausführlichen Überlegungen zu diesem Thema langweilen. Aber ich wünsche Euch (Disclaimer: enthält frommes Zeug, im Bedarfsfall überspringen)zum heutigen Beginn der Fastenzeit, dass Ihr wie ich in diesen unruhigen Zeiten Zuversicht und Trost im Gedanken findet, dass Gott unserem Leid nicht fernbleibt und sich wörtlich und wahrhaftig zu uns ins Leid(en) begeben hat, damit wir in ihm, wie Ulrich Knellwolf einmal einen krebskranken Mann in einer Predigt zitiert hat, „einen Kollegen in unserer Welt“ haben.

Herzlich, Eure Claudia

Heut ist Erster August, des Schweizers Nationalfeiertag! Viele Städte führen offizielle Feiern durch, aber der moderne Eidgenoss gedenkt seines Landes gern mit dem massiven Ankauf von Raketen, Zuckerstöcken, Chlöpfern und Bengalischen Zündhölzern, die er dann frohlockend im Garten abfackelt. In der Nachbarschaft dröhnt, kracht und funkelt es im Sekundentakt, bis jedes noch so beschauliche Quartier vor lauter Rauchwolken und Gestank wie die Kriegsgebiete wirkt, aus denen Menschen so oft zu uns flüchten, um eine neue Heimat zu finden.

Heut ist Erster August, des Schweizers Nationalfeiertag! Viele Städte führen offizielle Feiern durch, aber der moderne Eidgenoss gedenkt seines Landes gern mit dem massiven Ankauf von Raketen, Zuckerstöcken, Chlöpfern und Bengalischen Zündhölzern, die er dann frohlockend im Garten abfackelt. In der Nachbarschaft dröhnt, kracht und funkelt es im Sekundentakt, bis jedes noch so beschauliche Quartier vor lauter Rauchwolken und Gestank wie die Kriegsgebiete wirkt, aus denen Menschen so oft zu uns flüchten, um eine neue Heimat zu finden.

Letzte Kommentare