Es ist weit länger her, als ich wollte, seit ich das letzte Mal ein «Writers Update» oder einen «Seelensnack» geliefert habe. Mehrmals habe ich mir gesagt, dass es nun an der Zeit wäre – und tat es dann doch nicht.

Das liegt nicht daran, dass es keine lesenswerten Neuigkeiten gegeben hätte. Ich habe das zweite Draft meines zweiten Romans geschrieben, ein spannendes neues Projekt ist in Arbeit. Aber es kam mir falsch vor, solange ich mir nicht etwas anderes von der Seele geschrieben hätte. Heute will ich das tun, auch wenn es immer noch zu früh, zu schwer und zu traurig scheint.

Heute vor einem halben Jahr ist mein Vater gestorben. Unerwartet schnell, und dennoch nach verzweifeltem Bangen und Hoffen, das zehn Tage im Mai zu den längsten und schlimmsten meines Lebens machte.

Wir werden nie erfahren, woran er genau gestorben ist. Was wir wissen ist, dass unser Pa sich letzten Dezember ein Melanom entfernen liess und die Ärzte bei einer darauffolgenden Untersuchung eine Mikrometastase in der Leistengegend entdeckten, die eine Tabletten-Chemo erforderte. Im Februar begann er mit der Therapie, die er mit der ihm eigenen Entschlossenheit und Zuversicht in Angriff nahm und auch gut meisterte.

Anfang März fing er sich, wahrscheinlich auf einer seiner täglichen Velotouren, eine leichte Bronchitis ein, die er nie mehr ganz loswurde. Doch das, was mit seinem Tod endete, begann Anfang Mai, als ich ihn während eines Anrufs fragte, ob er gerade eine Treppe hinaufgerannt sei. Er gestand mir, dass er seit einigen Tagen Atembeschwerden hatte, und ging schliesslich am 11. Mai zum Covid-Test. Er wurde negativ getestet und mit einem Termin für weitere Abklärungen nach Hause geschickt. Am Tag seiner Untersuchung rief er mich nachmittags an und teilte mir mit, dass sie ihn im Spital behalten würden, weil seine Sauerstoffwerte so schlecht seien. Ich erschrak, war aber froh, dass er nun zumindest am rechten Ort war, falls sich die Lage verschlimmern sollte.

Am Samstag rief er mich schon früh an, und meine Sorge nahm zu – er hatte kaum geschlafen und hörte sich mutlos an. Kurz vor Mittag meldete er sich erneut, damit ich ihm ein paar Sachen fürs Spital zusammenstellen konnte. Er klang schon wieder munterer, und ich flitzte etwas erleichtert gemäss seinen Anweisungen durch seine Wohnung und packte ihm einen Koffer, versprach , ihn am Sonntag abzugeben – Besuche waren wegen Corona ja nicht erlaubt – und ihm zusätzlich zu seinen Leib- und Magenblättern auch den Sonntags-Blick zu bringen, den er sonst immer im Café «Stadthus» las.

Durch seinen guten Mut getröstet, wandte ich mich anderen Dingen zu, als eine Stunde später wieder ein Anruf kam. Dieses Mal klang Pa gestresst und besorgt. Im Hintergrund hörte ich einen Arzt zu ihm sagen, dass er ins künstliche Koma versetzt werde, und erschrak tief. Wir konnten nur noch kurz austauschen; Pa sagte mir, dass man mich jeweils über seinen Zustand informieren würde. Ich glaube, das letzte, was er sagte, war, dass andere «ja auch wieder aufgestanden» seien.

Es folgten zehn herzzerreissende Tage, ein Auf und Ab, das ich nie vergessen werde. Erst Angst und Bangen, weil sich sein Zustand nicht bessern wollte; dann leise Hoffnung, als der Arzt nach drei Tagen «zufrieden» war. Der Schock, als ich ihn besuchen durfte und hilflos daliegen sah, mit offenen Augen, aber nicht ansprechbar. Erneutes Bangen, als keine weiteren Fortschritte eintrafen. Beklemmung und Furcht, als die Ärztin eine Woche nach seinem Eintritt sagte, wir müssten mit dem Schlimmsten rechnen; als am Tag darauf Herzrhythmusstörungen dazukamen; der Sonntag, an dem meine Schwester und ich beide bei ihm sassen.

In all diesen Tagen hatte ich jeden Tag einmal angerufen und mit – oder besser zu – meinem Pa gesprochen. Hatte gehofft und gebetet, im Wissen und in der Zuversicht, dass Gott alles möglich ist, auch wenn die Medizin am Ende ihrer Weisheit angelangt. Meine Schwester und ich schickten Lieder ins Spital, die ihm die Pflegerinnen abspielten; als wir gemeinsam bei ihm waren, sangen wir ihm vor. Wir gaben die Hoffnung nicht auf.

Doch schliesslich kam er doch, der schwarze Montag, der sich in jedem Detail für immer in mein Gedächtnis eingebrannt hat:

Das Müsli, das ich gerade ass, als morgens um neun der Anruf kam, wir müssten sofort kommen, und das anderntags noch halbgegessen und eingetrocknet auf meinem Schreibtisch stand.

Die hektische Fahrt ins Spital, während der Pas älteste Schwester anrief, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, und ich mich in meiner Angst verfuhr und fürchtete, nicht mehr rechtzeitig anzukommen.

Das Besprechungszimmer, in dem ich mit meiner Schwester und ihrem Mann sass, als uns die Ärztin mitteilte, dass sie nichts mehr tun konnten; dass die Organe versagt hätten und Pa nur noch durch Medikamente und Maschinen am Leben erhalten werde, und dass wir eine Entscheidung treffen müssten.

Die langen Stunden, die wir danach noch bei ihm sassen und für ihn beteten – wissend, dass er kein langes Vegetieren an Maschinen gewollt hätte; bereit, ihn gehen zu lassen, aber immer noch voller Hoffnung auf unseren Gott.

Die rote Digitalanzeige an der Wand, die den 25. Mai anzeigte, und bei der ich mich fragte, ob dies jetzt der Tag sein würde, an dem mein Vater sterben wird.

Die so schnell und gleichzeitig ewig dauernden Minuten, nachdem die Ärzte die Maschinen abgestellt hatten und wir buchstäblich an Pas Lippen hingen, auf ein Wunder hofften und zusahen, wie seine Atemzüge weniger und schwächer wurden und er schliesslich friedlich starb. Und unsere Welt stehenblieb.

Der Telefonanruf, den ich mit meiner Tante führen musste – seiner Schwägerin, die er sehr geschätzt hatte – und die mich mit gebrochener Stimme fragte, ob er habe sterben dürfen.

Die einsame Heimfahrt, auf der ich zu Gott und zu meinem Pa schrie und weinte, der Moment, als ich daheim ankam und mein Mann mich in die Arme nahm.

Die Welt hat sich seitdem weitergedreht, und heute, ein halbes Jahr später, ist die turbulenteste und dunkelste Zeit vorbei. Ein Leben ist hier auf Erden zu Ende; in meinem Herzen und – so glaube ich fest – an dem Ort, wo wir uns wiedersehen, geht es weiter. Die Trauer kommt und geht in Wellen. Denn die Lücke, die Pa in meinem Leben und in dem anderer hinterlässt, ist riesig.

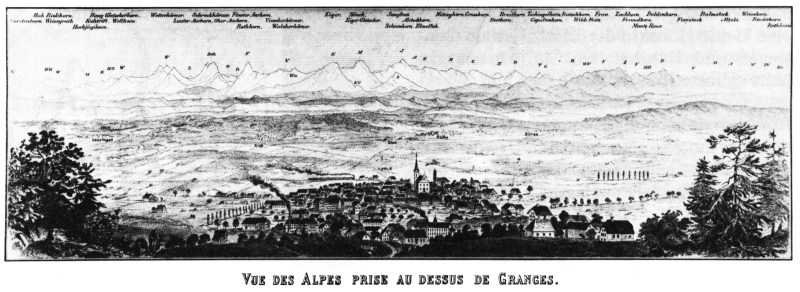

Als unsere Mutter 2004 starb, übernahm er, der in unserer Kindheit aufgrund seiner vielen Engagements wenig präsent war, ihre Rolle in unserer kleinen Familie. Er machte uns zu seiner Priorität, reiste an die Konzerte und Aufführungen seiner Enkel und nahm grossen Anteil an allem, was seine beiden Töchter machten. Er freute sich sichtlich, als ich mit meinem Mann 2010 zurück nach Grenchen zog, und war von da an fast täglich Teil meines Lebens.

Er war der stolze Cheerleader seiner Töchter und mein treuester Fan, und er fehlt mir so sehr. Und sein Fehlen macht mir bewusst, wie zerbrechlich mein Selbstwertgefühl manchmal noch ist. Ich dachte, ich sei verwurzelt in Gottes Liebe, und daran könne niemand rütteln. Der Verlust meines Pa erinnert mich schmerzlich daran, dass Gott uns nicht als Solonummern geschaffen hat. Wir brauchen die Gemeinschaft, brauchen die Liebe und Wertschätzung eins menschlichen Gegenübers.

Pas Tod hat mich und mein Leben unwiederbringlich verändert. Meine Verbindung zur Familie ist stärker geworden; ich habe meine Schwester mehr gesehen und mit ihr öfter gesprochen als sonst in zwei Jahren. Pas noch lebende Geschwister und die meisten unserer Cousins und Cousinen wohnen in Grenchen, und in diesen schweren Monaten sind wir einander auch nähergekommen. Die Familienbande der Meiers sind stark und liebevoll, und was für ein Geschenk das ist, wurde mir in diesen dunklen Tagen neu bewusst.

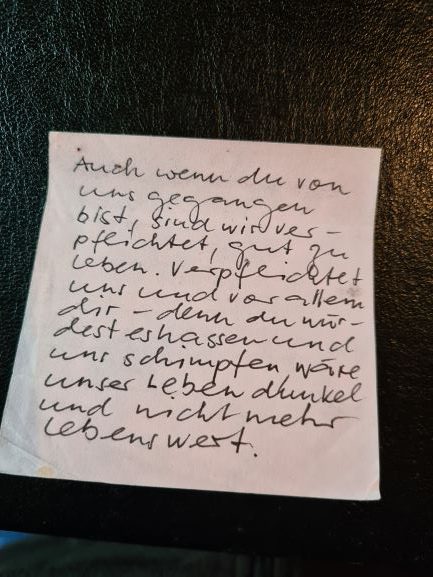

Die Trauer wird nicht vergehen. Sie wird anders werden, wird abebben und wiederkehren, sich wandeln. Und ich werde wieder vorwärtsschauen – wie es auch mein Pa einst getan hat. Als meine Ma starb, war er untröstlich, und es dauerte lange, bis er richtig ins Leben zurückkehrte. Aber irgendwann schien ein Ruck durch ihn zu gehen, und er wurde wieder der fröhliche und lebensfreudige Mensch, den wir kannten. Als ich nach seinem Tod seine Agenda durchblätterte, stiess ich auf ein rosa Post-it, auf dem er in seiner charakteristischen Handschrift einen Spruch notiert hatte. Er stammt von einer der vielen Trauerkarten, die Pa nach Mas Tod erhalten hatte, und er hatte ihn seit diesem Tag zu seinem Lebensmotto gemacht. Dass er ihn immer noch auf einem Post-it in der Agenda herumtrug, zeigt mir, dass er sich öfters an das erinnern musste, was darauf stand:

«Auch wenn du von uns gegangen bist,

sind wir verpflichtet, gut zu leben.

Verpflichtet uns und vor allem dir –

denn du würdest es hassen und uns schimpfen,

wäre unser Leben dunkel und nicht mehr lebenswert.»

Jetzt trage ich den Zettel mit mir herum, um mich daran zu erinnern, dass Pa es genau so sehen würde. Und ich bin entschlossen, seinen Wunsch zu erfüllen. Mein nächster Post wird sich hoffnungsvoll der Zukunft zuwenden, wird sich freuen auf das, was kommt, und es mit Euch teilen. Ich werde mir an ihm ein Beispiel nehmen, das Leben geniessen und die richtigen Prioritäten setzen – furchtlos und kühn.

Heute aber gehören meine Gedanken noch ihm, und ich schliesse dieses Post mit meiner Trauer und meiner grossen Dankbarkeit. Für das, was Pas zu früher Tod in mir und anderen hervorgebracht hat: tiefere Beziehungen, die Erfahrung, dass wir solche Zeiten überstehen können, das immer noch felsenfeste Vertrauen in Gott, der mich unzweifelhaft durch diese Zeit getragen hat. Und für das, was wir an ihm hatten. Denn nur, wer etwas so Gutes hatte, kann es so schmerzlich vermissen.

Auf dich, Pa. Danke für alles. Wir sehen uns.

Letzte Kommentare