Seit ich vor bald drei Jahren mit dem Bloggen angefangen habe, warte ich auf den richtigen Moment für diese Story. Ich werde wohl nie die perfekten Worte finden; trotzdem sollt ihr heute erfahren, warum ich seit 5 Jahren keinen Alkohol mehr trinke.

Die Antwort ist simpel: Ich trinke nicht, weil ich nicht mit Alkohol umgehen kann. Bis zu dieser Einsicht brauchte ich allerdings 20 Jahre und mehr grenzwertige Erlebnisse, als mir lieb ist.

Dabei begann meine nähere Bekanntschaft mit Alkohol relativ spät: Den ersten Rausch hatte ich kurz nach meinem zwanzigsten Geburtstag an einem so harmlosen Event wie dem Pfadfindermaskenball. An der farbig geschmückten Bar gab es auf die ersten Drinks einen Rabatt, und ich begann die Party fröhlich mit einem Prosecco, gefolgt von einem Eierlikör – das sollte Kennern genug über meinen Greenhornstatus sagen.

Der Abend nahm seinen Lauf, an den ich mich nur verschwommen erinnere, und irgendwann brachte mich ein verantwortungsvoller Pfadfinderkollege nach Hause. Ich verbrachte den nächsten Tag im Bett, unterbrochen mit Abstechern ins Badezimmer und jammervoll-verkaterten Schwüren, dass ich nie mehr so viel trinken würde.

Im Herbst des gleichen Jahres fing ich an der Uni an, und im darauffolgenden Sommer trat ich einer Studentenverbindung bei, bekanntermaßen kein gutes Umfeld für Leute, die mit dem Alkoholkonsum ein Problem haben. Das trinkfreudige Umfeld verschleiert die Grenzen zwischen Leuten, die exzessiv feiern, und latenten Alkoholikern. Und bei mir war es nun mal so, dass ich meistens nicht wusste, wann genug war. Es konnte gut gehen – oder auch nicht.

Es mussten sieben Jahre mit etlichen Beinahekatastrophen (zum Beispiel zwei Rippenbrüchen und eine Gehirnerschütterung) vergehen, bis mir zum ersten Mal dämmerte, dass es eben NICHT geht. 1999 schwor ich dem Alkohol ab, war zweieinhalb Jahre abstinent und fühlte mich pudelwohl. Dann fanden Freunde, dass ich nach all der Abstinenz mein Problem sicher ausgewachsen hätte und jetzt „normal“ trinken könnte. Ich beschloss, es sei einen Versuch wert, und es ging eine Weile gut. Dann kam irgendwann der erste Ausrutscher, dann weitere, und innert Kürze war alles wie gehabt.

Dabei trank ich nicht täglich Alkohol, und obwohl ich in Gesellschaft auch aus Schüchternheit gern zu einem beruhigenden Glas griff, konnte ich gut auf Alkohol verzichten. Doch sobald ich welchen trank, war das Ende ungewiss. Viel zu oft schien ein Schalter in meinem Hirn durchzuschmoren, und ich wollte einfach noch ein Glas und noch eins – bis zum bitteren Ende.

Das Schlimmste am Ganzen war für mich und die Menschen, die mir am nächsten standen, dass ich unter Alkoholeinfluss ein anderer Mensch war. Ich war keinem vernünftigen Argument zugänglich, und es war mir plötzlich egal, was ich mir im nüchternen Zustand vorgenommen hatte. Ich war ausgelassen und fröhlich, solange ich weitertrinken konnte, und reagierte giftig und aggressiv, wenn jemand mich daran hindern wollte. Und wenn die Voraussetzungen ungünstig waren und niemand da war, um mich vor mir selbst zu beschützen, tat ich Dinge, an die ich mich am nächsten Tag kaum erinnern konnte, für die ich mich aber zutiefst schämte.

Als ich gläubig wurde, löste sich das Problem nicht in Luft auf, aber in den folgenden Jahren setzte ich mich intensiv mit der Alkoholfrage auseinander. Mir wurde immer bewusster, dass ich unter Alkoholeinfluss nicht der Mensch war, der ich sein wollte, und dass mein Trinken diesen Menschen erstickte und am Blühen hinderte. Zwischen 2004 und 2011 nahm ich deshalb mehrere Anläufe für ein abstinentes Leben, die ich alle wieder abbrach.

Und dann kam der 15. Mai 2011.

Ende Dezember 2010 hatte ich wieder einmal eine abstinente Phase unterbrochen. Am 22. Januar 2011 war ich 40 geworden, und in den Monaten bis zum Mai hatte mein Konsum wieder deutlich zugenommen. An diesem Sonntagnachmittag trank ich in unserem Wintergarten nach einer Musikprobe ein Bier, und als es leer war, packte mich der körperliche Drang zu trinken mit einer Kraft, die mir eine unglaubliche Angst einjagte. Ich ging spazieren, um auf andere Gedanken zu kommen, aber es half nichts. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich das nicht mehr wollte. Nie mehr wollte.

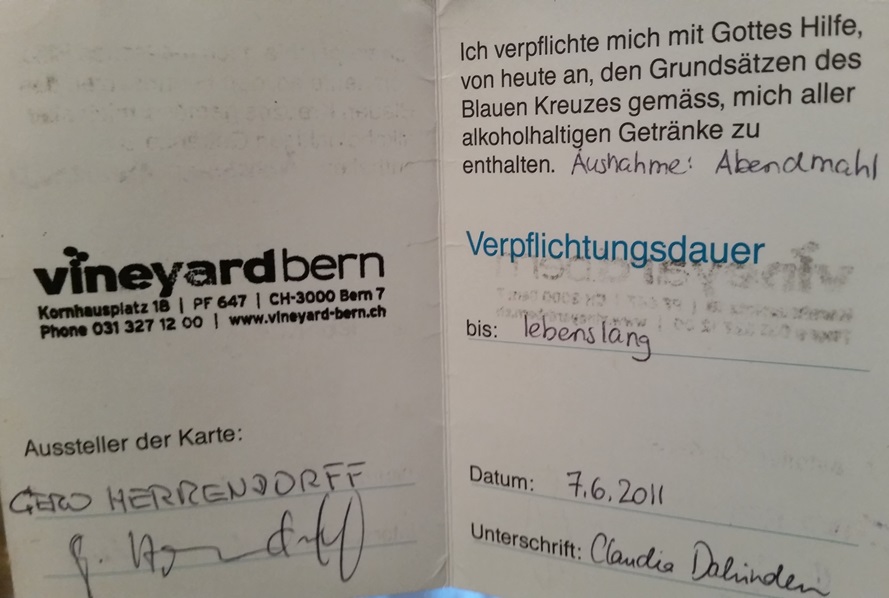

Ich stellte das Trinken ein und vereinbarte ein Gespräch mit unserem Gemeindeseelsorger. Am 7. Juni 2011 erzählte ich ihm meine Geschichte, und er bestärkte mich in meinem Entschluss, wofür ich ihm bis heute dankbar bin. Am selben Tag unterzeichnete ich eine Enthaltsamkeitsverpflichtung, die ich seither immer bei mir trage. Sie war meine Art, alle Brücken hinter mir abzubrennen; ein Versprechen an Gott, von dem ich wusste, dass ich es nicht brechen würde.

Ich stellte das Trinken ein und vereinbarte ein Gespräch mit unserem Gemeindeseelsorger. Am 7. Juni 2011 erzählte ich ihm meine Geschichte, und er bestärkte mich in meinem Entschluss, wofür ich ihm bis heute dankbar bin. Am selben Tag unterzeichnete ich eine Enthaltsamkeitsverpflichtung, die ich seither immer bei mir trage. Sie war meine Art, alle Brücken hinter mir abzubrennen; ein Versprechen an Gott, von dem ich wusste, dass ich es nicht brechen würde.

Trotz fünfjähriger Abstinenz sehe ich mich heute nicht als geheilt an. Das, was die Sucht in mir auslöst, ist wahrscheinlich noch da. Aber ich schäme mich nicht, weil ich nicht trinken kann – entgegen der Annahme derer, die das Problem nicht haben, ist kontrolliertes Trinken in so einem Fall nichts, was man mit Willenskraft hinkriegen kann. Der Alkohol ist mein „Stachel im Fleisch“ – etwas, das ich nicht beherrschen kann und das mich daran erinnert, dass ich in einem bestimmten Punkt schwach bin. Es hat eine Portion Demut gebraucht, mir diese Schwäche einzugestehen, aber gerade aus dieser Demut wächst Freiheit: Die Freiheit, mich für ein Leben „ohne“ zu entscheiden.

Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott jede Krankheit heilen und jede Einschränkung auflösen kann, aber ich habe aufgehört, mir diese Art Befreiung zu wünschen. Ich akzeptiere meinen Stachel in der Gewissheit, dass es so genau richtig ist. Natürlich wäre es manchmal angenehmer, das tun zu können, was andere tun, und nicht aus dem Rahmen zu fallen. Aber ich sehe es als meine Aufgabe an, offen zu meiner Schwäche zu stehen.

Wir alle haben Beschränkungen – manche werden von der Gesellschaft als Krankheit angesehen, manche nicht; manche werden sogar als Tugenden gefeiert. Doch keine davon sagt etwas darüber aus, wer wir sind und wieviel wir wert sind. Und manchmal verherrlicht sich Gott durch unser Zeugnis, indem wir unseren Stachel tragen, damit zeigen, dass wir in dieser Hinsicht „anders“ oder schwach sind, und uns dennoch geliebt und wertvoll fühlen.

Natürlich ist Abstinenz ab und zu herausfordernd. Ich kann Stress nicht abdämpfen und kann mich an Events nicht „locker machen“, was für mich früher sehr wichtig war. Und wenn der Pegel an Feuchtfröhlichkeit den Punkt überschritten hat, an dem es auch für Nüchterne lustig ist, kann es nerven. Aber das alles sind Peanuts – ich sehe heute, wie mich die Abstinenz in 5 Jahren verändert und befreit hat, und bin unglaublich dankbar. Ich habe meine Berufung gefunden, lebe ungefährlicher, bin gesünder, ausgeglichener und selbstbewusster.

Dieses Wochenende war ich mit Freunden in Italien. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen, und während die anderen Weingüter besuchten und die aktuellen Ripassos und Amarones testeten, habe ich Spaziergänge durch die wunderschöne Landschaft, ein paar schöne Fotos und bei Bedarf ein Nickerchen im Gras gemacht. Und in den Momenten, wo mich das Ausgeschlossen sein belastet, denke ich an Philipper 4.13.

Dieses Wochenende war ich mit Freunden in Italien. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen, und während die anderen Weingüter besuchten und die aktuellen Ripassos und Amarones testeten, habe ich Spaziergänge durch die wunderschöne Landschaft, ein paar schöne Fotos und bei Bedarf ein Nickerchen im Gras gemacht. Und in den Momenten, wo mich das Ausgeschlossen sein belastet, denke ich an Philipper 4.13.

„Und auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich am allerliebsten mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christum; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“

Leidest Du auch unter etwas, das Dich einschränkt? Hast Du ähnliche Erfahrungen, die Du teilen möchtest? Dann freue ich mich auf Deinen Kommentar. Und wenn Dich etwas Ähnliches quält, das Du hier nicht ausbreiten möchtest, kannst Du mir auch eine E-Mail schicken.

Letzte Kommentare